文章を書く人が悩んだ時に突破口を開くための秘伝書。ただし、ここに「答え」を求めて読んではいけない。

この本は、雑誌編集者やライターなどの文章に関わる仕事に長年携わってきた村松恒平氏が、文章上達を願う人に向けてプロの文章感覚を伝授する形で始めたメールマガジン『プロ編集者による文章上達〈秘伝〉スクール』を書籍化したものである。

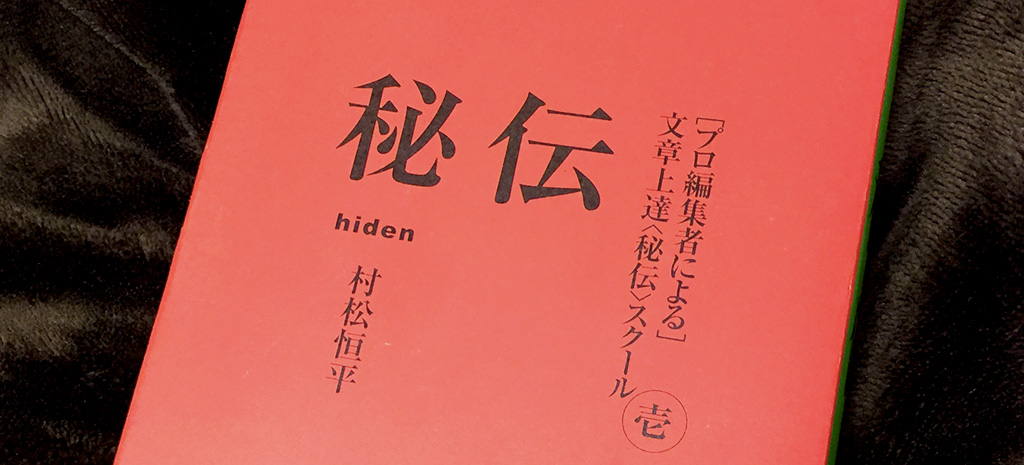

秘伝 プロ編集者による文章上達〈秘伝〉スクール

- 著者:村松恒平

- 出版社:メタブレーン

- 初版:2005/04

この本の特徴

本書の特徴は、全てがQ&A形式で書かれていること。読者から寄せられた質問に対して、著者が一つ一つ回答していく形で構成されている。

Q. この本を読めば本当に〈秘伝〉を知ることが出来るのですか?

A. それは読者次第です。

本書の価値は、まさにこの「対話形式」の中にある。世の中に出回っている多くの文章上達系の本は、いわゆる「かきかた」を題材にした内容で、一方的にルールや知識を解説するか、著者の体験から得られた含蓄を披露することに終始する。しかし、本書は読者と著者の双方向的な対話によって、一方的なマニュアルでは得られない立体感と奥行きを持っているのだ。

どちらが良いとか悪いとかではなく、本書を開いても文章の「かきかた」が教科書的に書いてあるわけではない、ということだ。プロットの作り方や、視点や人称について、比喩表現や語彙の磨き方、小説家としてデビューする方法、などピンポイントで答えが知りたい人は、他の「かきかた」系の書籍を参照すればよろしい。

そのような経緯を経て、なお大きな壁にぶち当たり、迷いながら苦しみ、拭えない疑問を持つ者にとって、本書は一筋の光明を与えてくれるに違いない。

小説家を目指している人や、文章を書いてお金を稼ぎたい人の多くは、どうしても目の前の問題を解決したいがために近視眼的な行動に走りやすくなってしまう。しかし、著者が発するメッセージはその真逆で、もっと広く物事を見て、もっと深く自分を知ることを目指している。それは、冒頭のに書かれた言葉からも伝わってくる。

言葉は、子供の頃から誰でもが使ってきた、ごくありふれた道具である。

言葉を売ってお金をとろうとするのは、つげ義春の「無能の人」のように河原の石を拾って売るのと変わらない。

だからこそ、使い方の芸にすべてがかかっている。

使い方次第で、言葉はクズにもなるし、黄金にもなる。

言葉の錬金術とよくいわれる所以である。

文章の道はどこまでも奥が深い。

『秘伝』村松恒平

この本は、文章を書きたい人全般を対象にしている。つまり、儲かるか儲からないか以前に、書かずにいられない人、書き続けたい人のための本なのだ。「文章の道はどこまでも奥が深い」と氏が言うように、文章を書く人それぞれが、自分の道へ深く踏み入って探求しなければ、〈秘伝〉を体得することになならないのである。

Q. そんなこと言われても良く分かりません。

A. だから、みんなの質問と回答が必要なんだよ。

私は、この本の形式を「オープン・ダイアローグ」と名付けたい。オープン・ダイアローグとは、元々精神医学界の言葉ではあるが、ある悩みを持った読者が著者に相談する、それに著者が回答することで悩みが解決する、もしくは別の方法を探ってみようという意思が生まれる。このように対話によって問題解決することを何と言ったか。カウンセリングである。そして、この対話は別の読者にも共有され、同じような悩みを持った人にも作用する。この本には、「公開された対話」が書いてあり、それを読むことによって読者に価値をもたらす。だから、オープン・ダイアローグなのだ。

オープン・ダイアローグ形式の面白い所は、書いてある文章に直接答えが記述されていなくても、読者が勝手に答えを見出せることだ。それは何故かと言うと、画一的なマニュアルが平面的なのに対して、人と人との対話は立体的な情報だからだ。質問者の行間からにじみ出る人となりや本音に、著者が鋭く切り込み、時には優しく包み込むようにして回答を与えることで、読者は自身の体験を追想しながら共感や反感を覚える。この「自分ごと」として感情を動かすことが本書の読書体験にとって非常に重要な要素で、ある程度の文章を書いてきて、悩んだ経験のある人にしか分からない感覚がここにある。

それなりに文章について勉強したり、一通りマニュアル本を読んではみたものの、どうも上手くいかない人、思ったように文章が書けないと思っている人にこそ本書は相応しい。「思い当たるフシ」を持っている人なら、きっとこの中から「秘伝のタレを作るヒント」を見つけられるはずだ。ここまで読んだ方なら分かると思うが、もちろん「秘伝のレシピ」は自分で完成させる必要がある。

著者は『プロ編集者による文章上達〈秘伝〉スクール』のシリーズを通して、文章には書く人の内面が大きく作用し、文章技術の半分は精神性の話であると主張している。質問に対する回答も、書く以前の心構えや習慣、思想や精神分析にまで及び、具体的な「かきかた」――最終的にアウトプットする時の方法――にはこだわらない。書く行為というのは、書く人の意識と無意識を総動員して行うものであり、紋切り型の「かきかた」を手っ取り早く覚えて、表面だけ取り繕っても何にもならないということを言っている。

このような精神性の高い話は、分かる人には分かるし、分からない人には一生分からない性質の概念であるから、手っ取り早く書ければそれでいいと思っている人には合わないかもしれない。しかし、少しでも「良い文章」や「自分の文章」を掴みたい人にとっては、必ず役に立つ事が書いてある。

あなたと同じような悩みを抱えている人がいるかもしれない

目次の中からいくつかピックアップする。この見出しから、質問者がどのような悩みを抱き、どのような想いでメールを出し、著者がどのような回答をひねり出すのか気になるなら「買い」である。

- 【質問】書く動機

- 【答】正直に書く

- 【質問】つらいのに書く

- 【答】精神世界の冒険

- 【質問】束縛と自由

- 【答】芸の成立

- 【質問】最高の文章上達法

- 【答】無意識の教育

- 【質問】笑わせたい

- 【答】エネルギー操作

- 【質問】努力の方法

- 【答】行動と観察

- 【質問】作品評価

- 【答】外在と内在、同調と反発

- 【質問】書く気合

- 【答】夢の技術

- 【質問】反論されないためには

- 【答】感覚と表現

- 【質問】書く喜び

- 【答】言葉の力

- 【質問】味のある文章

- 【答】機能性をそぎ落とす

- 【質問】文体について

- 【答】自然できあがる

- 【質問】表現を探す

- 【答】紋切り型を捨てる

- 【質問】きつい文章を直す

- 【答】人の心に寄り添う

- 【質問】簡潔でわかりやすい文章

- 【答】まず何を知りたいのかを押さえる

- 【質問】良い原稿の見分けかた

- 【答】編集者としての意志

- 【質問】切り口って何?

- 【答】料理の柔軟性

- 【質問】平坦な文章から

- 【答】文章は人柄

- 【質問】審美眼を養う

- 【答】「いまはまだわからない」という領域

- 【質問】まとまり

- 【答】おさまり

- 【質問】文体の統一

- 【答】統合の方法

- 【質問】情熱と理屈

- 【答】ゲームのように

- 【質問】文章の中の言葉

- 【答】元の場所

- 【質問】文章の心構え

- 【答】「書く」ことの「四段階」

- 【質問】オリジナリティって何?

- 【答】人の内面が持つ視点

- 【質問】プロになる

- 【答】プロの意味

- 【質問】ネタがないっ

- 【答】自由に書けるようになるまで

- 【質問】小説のテーマ

- 【答】テーマの成立と完成

このような内容が一問一答、時には回答への返事という形で、全119個も掲載されている。本当に「マニュアル」では手に入らない、人間味のある「生きた」言葉を読むことができる。

本書は、書店で手に入れようと思ったら苦労する類の物だが、ネットで検索して直ぐに手に入るので良い時代である。本が届くと457ページの厚さに驚くかも知れないが、メルマガという比較的緩いメディアが元になっており、対話形式なので文章も読みやすく、3〜4時間もあれば読了できるだろう。

恐らくこの本の評価は、あなたの読むタイミングや心理的状況によって変化する。その時には共感できなかった項目も、質問者と似たような心境になったり、同じような状況に陥った時に読むと、まるで自分の事を言っているかのように悩みが晴れるかも知れない。だから、あなたが文章を書く人であり続ける限り、この本を手元に置いていつでも参照できるようにしておくことに価値がある。その時々で気になった質問を開いて、著者の回答を噛みしめるようにして読む。その行為を通して、著者の言う〈秘伝〉が伝授されていくのだと、私はそのように思った。

関連書籍

秘伝 プロ編集者による文章上達〈秘伝〉スクール

- 著者:村松恒平

- 出版社:メタブレーン

- 初版:2005/04