2017年冬アニメで一番話題になっている『けものフレンズ』。なぜこれほどまでにこの作品が話題になっているのかを綴った論考は多数見受けられるが、純粋に物語の構造を分析した情報は少ない。しかし、この作品を見れば見るほど優れた「構造」がそこにあるように思える。そこで今回は、『けものフレンズ』を構造分析的に見るというアプローチを通して、この作品の面白さを考えてみたいと思う。

本文は、作品に新たな発見や楽しみ方のバリエーションを加えることを目的としている。ネタバレを極力含まない形で書かれているが、公開されている作品を一通り見た後で読む方が望ましい。これはあくまで作品を見る時の視点をいくつか提供するものだ。当然、人によってもっと別の解釈があってかまわない。この文章を通して『けものフレンズ』の楽しみ方に少しでも広がりが生まれることを期待する。

※以下の文章では内容を優先するため敬称(◯◯ちゃん)を略すアニメ版『けものフレンズ』の主人公はサーバルである

アニメ版『けものフレンズ』の主人公はサーバルである。まず、この事実に気付いていない視聴者が多いようだ。公式サイトのストーリーページに掲載されているあらすじを読めば明らかで、この物語はサーバルの日常に持ち込まれた非日常から始まる冒険なのだ。

ジャパリパークで元気に暮らすサーバルは、ある日、名無しの迷子と遭遇。「かばん」と名付けられた迷子の“正体”を突き止めるため、張り切って図書館を目指すことに…!

けものフレンズ公式サイト

上記の文章を読むと、「主体」はサーバルであり、かばんは「対象」として扱われている。この視点は一貫していて、各話のあらすじに出てくる表現は、「サーバル一行」や「サーバルたち」となっている。このことから、少なくとも脚本は「サーバル視点」で書かれていると言えるだろう。

そして、公式サイトのキャラクター紹介ページを見ても一番最初に紹介されているのはサーバルだ。このようにキャラクターの設定上も、サーバルを「主人公の立ち位置」にしてあることが見て取れる。逆に、かばんは意外なことにフェネックやアライグマよりも下の4番目の紹介である。

『けものフレンズ』に登場するキャラクターの役割

物語の構造を分析する場合、「お話し」の成り立ちに関わる登場人物の役割や行為から見ていくと分かりやすい。ここでは、フランス言語学の研究者アルジルダス・ジュリアン・グレマスのモデルを用いる。グレマスは、旧ソビエト連邦の昔話研究家ウラジーミル・プロップが『昔話の形態学』で提唱した魔法民話の31の機能を基に、その理論を近代の物語一般に応用できるように整理した人物である。

グレマスのモデルを簡単に説明すると、登場人物の役割を6つの「行為項」に分類し、3つの軸に置いた物になる。

- 主体と対象

- 送り手と受け手

- 支援者と敵対者

主体とは物語を前へ進めていく機能を果たす。基本的には主人公がここに配置される。対象は、送り手から主体へ託された依頼の内容で、主体はこれを受け手の元へ届けなくてはならない。対象は送り手から託されることもあれば、どこか遠くにあって探しに行かなければならない場合もある。支援者と敵対者は、物語を盛り上げるために必要な機能として主体の行動を邪魔したり、あるいは協力して敵を倒したりするために配置される。ちなみに、このような説明はごく一般的な内容を表現したもので、派生型や例外はいくらでも考えられる。

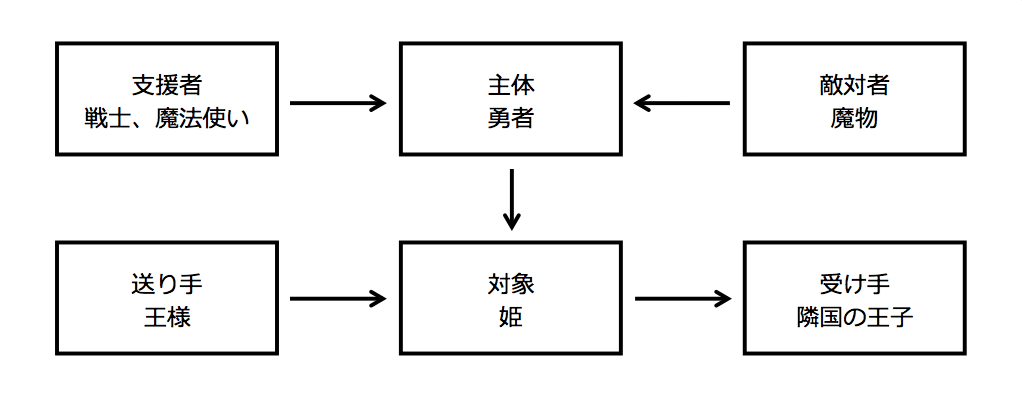

このモデルは魔法民話が起源となっているため、現代の読者にはファンタジーRPGを題材にして説明すると分かりやすいだろう。

ある日、勇者は王様から姫を隣国の王子の元へ無事に届けるように依頼される。隣国は森を抜けて山を越えた場所にあり、そこへ辿り着くまでには恐ろしい魔物と戦わなければならない。勇者は姫を守るために戦士や魔法使いを仲間にして、長い旅に出るのだった。

上記のような王道ファンタジーでは、それぞれの行為項に以下の演技者が配置される。

- 主体:勇者

- 対象:姫

- 送り手:王様

- 受け手:隣国の王子

- 支援者:戦士、魔法使い

- 敵対者:魔物

これを図に表すと以下のようになる。

このモデルの面白いところは、物語を構成する「行為項」という機能と、その行為を実行する「演技者」とを分けて考えたことである。それによって、同じ演技者を複数の行為項にまたがって配置することや、物語の途中で別の行為項へ移動することが可能となるのだ。

それでは、ここまでの前提知識をふまえて、『けものフレンズ』の登場人物たちが物語の中でどのような役割を与えられているのかを見ていくことにしよう。

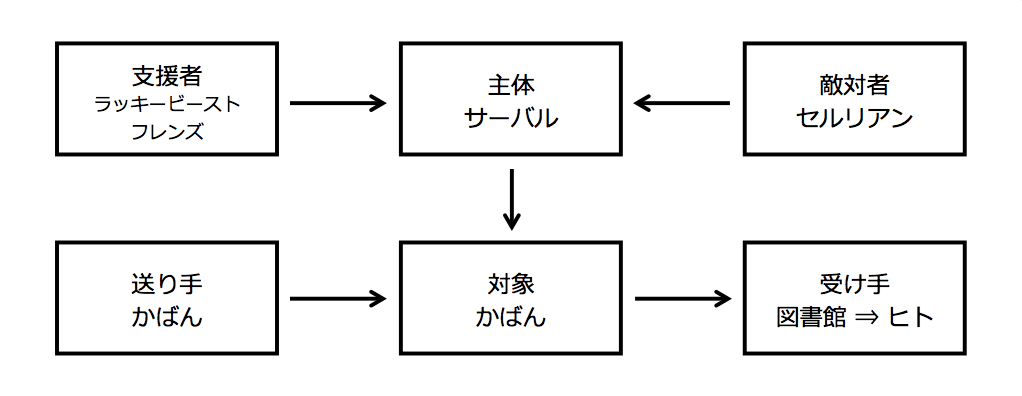

- 主体:サーバル

- 対象:かばん

- 送り手:かばん

- 受け手:図書館、ヒトのいる場所

- 支援者:ラッキービースト、フレンズ

- 敵対者:セルリアン

これを図に表すと以下のようになる。

この配置を見て、非常に興味深い構造になっていることがお分かりいただけたかと思う。グレマスのモデルでは、送り手の依頼を主体が受けることで物語が始まる。そして、依頼の内容は、対象を「運ぶ」または「探す」ということが多い。その意味で、このモデルの王道パターンは「郵便配達的」、もしくは「宝探し的」であると言える。

『けものフレンズ』の構造を見ると、「送り手」であるかばんが、自身を「対象」として「受け手」の元へ向かおうとする。登場人物の役割を意識していないと見逃してしまうのだが、かばんを図書館(の近く)へ案内することや、「さばんなちほー」の外までついて行くことを主体的に意思決定したのがサーバルであることに注目して欲しい。

かばんは、最初の段階で自分がどこから来て何をすべきかを分かっていなかった。その状況を読み取って図書館へ行くことを提案したのはサーバルであるが、図書館へ向かう最初の流れを作り出したのは間違いなく「送り手」だった。サーバルは「送り手」の出現をもって「対象」を「受け手」へ運ぶという行為の依頼を受けたことになる。「送り手」の依頼は、命令や委任でなくとも、「状況」によって成立する場合がある。それは、表面的な演出が変わっても構造は普遍であるということを意味している。

その後、「お話し」が進むににつれて「対象」の行き先である「受け手」が徐々に変化していくのだが、その構造自体は変わらない。ほとんどの意思決定者はサーバルであり、主体的に行動したり発言するのはいつもサーバルである。それが主人公たるゆえんだ。このように『けものフレンズ』をグレマスの行為項モデルを通して見るのであれば、「主体が対象を受け手の元へ運ぶ」=「サーバルがかばんをヒトの元へ連れていく」物語として見ることができるのである。

ここまで単純な結果は誰が見ても明らかなように見える。しかし、この回りくどい手続きを取ることによって、物語の本筋には関係のない要素や、あくまで〈世界観〉の設定に過ぎないものを剥ぎ取ってゆく過程が大事なのだ。なぜなら、「面白さ」の本質を見抜くには、見た目や先入観に騙されない冷静な解釈が必要だからである。

この単純な一本の筋が強固であればあるほど物語は面白くなる。この筋が脆いと物語は「破綻」する。面白い物語とは、破綻しない物語なのだ。面白い作品がなぜ面白いのかを説明するには、目の前に映る映像の、言わば「幻想」を生み出す化粧を取り、肉を落とし、小骨を抜いた先にある「本質」を見つけなければならない。それが物語の中心軌道である。

『けものフレンズ』のログラインを読む

映画やアニメの脚本を書く場合、初めにログラインを作ることが多い。ログラインとは、それが何の物語なのかを簡潔に表すフレーズのことで、作家が自分はどんな物語を作りたいのかを炙り出す場合に書いたり、企画段階で他人を説得するために用いるものだ。

ログラインは、物語の中心軌道を貫く一本の背骨のようなものだ。その文章で「これは何のお話なのか」を簡単に表せなければならない。これまでに、私たちはグレマスのモデルを使って「サーバルがかばんをヒトの元へ連れていく物語」という一文を捻り出した。しかし、これだけでは作品の魅力が伝わらない。

良いログラインを書くには、その文章の中に物語の面白さの「キモ」になる要素が含まれていることが条件となる。そのログラインを人に読ませた時に、ぜひその物語を見てみたいと思わせなければならない。

物語には「王道」というものが存在する。そして、王道で最も多く登場するのが「成長物語」である。主人公がある場所へ行って、また元の場所へ戻ってくる。その過程を通して主人公が成長したという内容だ。しかし、一言に「成長物語」といっても、「どうやって成長するのか」を表現するのが物語の本質であり、成長するまでの過程を様々なバリエーションで見せていくのが作品の魅力でもある。

その中で、最も力強い軌道を作りやすいのは、「過去との訣別」である。例えば、何かしらの弱みを抱えた主人公が、物語のクライマックスで葛藤を乗り越える、トラウマを克服する、自分の殻を破る、などを通して成長するというものだ。そして、元いた場所へ帰るのだが、「最初の頃の主人公とはもう違う」という所で幕を閉じることによって、視聴者は作品世界の向こう側に未来的な時間空間が広がっているという感覚を呼び起こす。

更に、主人公だけではなく、ヒロインやサブキャラクター、または敵の成長を描く場合もある。登場人物の中に何かしらの隠された秘密があって、物語の途中でそれが明らかになる場合もある。それら全てに共通しているのは、「内面の変化」を題材にしていることだ。

これは極めて重要な要素で、人の感情を揺さぶるには、見た目を描くのではなく「キモチ」を描かなければ伝わらないのである。感動とは「感情が動く」から感動するのであって、映像の凄さや世界観の細部というのは「感覚」の世界である。感動というと、涙を流すような印象を与えるが、それだけではない。人は予想外に嬉しい時に感動し、人生に豊かな瞬間が訪れた時に感動する。そして、人の感情が手に取るように伝わった時に感動し、人に自分の感情が上手く伝わった時に感動する。だから、映像に映し出された「感覚」の世界は本質ではなくて、映像の向こう側にあるメッセージを受け取った時に感動することが本質なのである。

少し説明が長くなってしまったが、これまでに見てきた結果を元に考えた時、『けものフレンズ』は「成長物語」になりうるのだろうか。そして、成長するとしたら「誰が」成長するのだろうか。

まず、主人公であるサーバルが成長する物語として考えた場合、困難を乗り越えて成長する要素が不可欠となる。そして、成長するためには未熟な部分が必要なのだが、ここでは触れない。あくまでログラインは物語の中心軌道がどこにあるのかを炙り出すものだ。それは、作家や脚本がブレないためにも必要な一本の線なのだ。それをログラインに起こしてみよう。

主人公のサーバルが、迷子のかばんを助けるために目的地まで案内しようとする過程で、自身に関わる重大な秘密を知るが、それを乗り越えて新たな日常へと旅立つ物語。

これが物語の最も中心に位置する本筋である。話の中盤まではサーバルに克服すべき過去は描かれていない。であれば「隠された秘密」が存在するのがセオリーである。例えば、ジャパリパークの秘密が暴かれることで、それまでの平穏な暮らしが奪われることも「過去との訣別」になりうる。その環境に依存していることがサーバルにとっての弱みであり、それを克服した時に成長が生まれるからだ。

困難を乗り越えて成長した先で向かう結末は、大きく分けて2通りが考えられる。1つは、かばんを「受け手」の元へ届た後にジャパリパークへ戻っていくというもの。そしてもう1つは、かばんと共に新たな世界へ旅立ち、希望を託すというものだ。どちらにしても、そこに「あの頃のサーバル」はもういない。彼女の内面は変化し、かばんと別れるも、共に行くのも、その結末の先に続くのは「新たな日常」なのである。

主人公の身に起こる困難の内容や、明らかになる秘密の内容だとかはプロットの段階で形作られる。ここではそのプロセスを追わない。このログラインがどのように肉付けされていくのか、それは作品自体が証明してくれるだろう。

一方で、『けものフレンズ』をかばんが成長する物語として考えることは可能だろうか。実は、ここに本作の妙が現れている。次は、そのことについて説明していく。

『けものフレンズ』のメタ構造を分析する

「構造」とは、なにも物語の中だけにあるわけではない。物語が生まれた時代背景や、それを構成する社会情勢など、物語を形づくるあらゆる次元にまで構造を見出すことが可能である。あらゆる作品が世の中に溢れかえっている現代において、私たちはより「大きな視点」で物語を捉えなければならない。

私がこれまでに、なぜサーバルが主人公であることを強調したのか、なぜサーバル視点での成長物語を紹介したのか。全てはこの後に記述するメタ構造の重要性を説明するためのお膳立てである。先ほど、『けものフレンズ』をかばんが成長する物語として考えることは可能だろうか。という試みを残した。まずは、その続きから進めていく。

物語が始まった時、かばんは自分が「ヒト」であることを知らなかった。それどころか、自分がどこから来て、どこに行くべきかも分かっていなかった。これは、訣別すべき過去を持たない存在である。ゆえに、何らかの形で過去を「知る」ことが、「何も知らなかった過去」との訣別に繋がり、真実を知った先に立ち上がる明日が何を意味することになるのか、という道筋ができあがる。

しかし、『けものフレンズ』には一つ変わった仕掛けが施されている。それは、「かばんが『ヒト』というものが何なのかを知らない」という部分である。そして、「ヒト」という動物が何なのか、一部のフレンズを除いて誰も知らない状態で話しが進んでいくのである。

第4話において、ツチノコが「ヒト」を認識していたが、サーバルたちはそれを知らないまま彼女の元を去った。第6話において、ハシビロコウがかばんに対して初めて「ヒト」という言葉を表した時、本人はその言葉の意味することを理解していなかった。言語学的に言えば、『けものフレンズ』に登場するキャラクターたちは、「ヒト」というシニフィアンが与えられても、それが意味するシニフィエを持っていないのである。

視聴者は「ヒト」の視点で『けものフレンズ』を見る。だから、無意識にかばんを主人公だと錯覚し、サーバルを「向こう側の住人」に位置づけようとする。しかし、純粋な物語の構造から見ていくと、明らかにサーバルが主人公の物語として作られていることが分かる。にも関わらず、「人間のすごさ」が語られる度に無邪気に嬉しくなってしまうことに、私は少なからず違和感を抱いた。それに気付いた時、哲学的に言うなればフランシス・ベーコンの「イドラ」に支配された状態にある自分が露呈するのである。

更に、物語世界の中で最大の謎であるはずの「ヒトという動物は一体何なのか?」という問題は、画面の外側で「我々によって」既に解決してしまっている。そのため、作中のミステリーは宙に浮いた状態で放置され、「かばんはヒトに会うことができるのか?」というサスペンスだけで駆動していくことになる。

私は、この作品の面白さの本質がこの辺りに隠れていると思っている。「けものは居ても、のけものは居ない」世界を、完全に人間原理に基いて眺めている状態と、我々の「あたりまえ」を何一つ知らないフレンズの言動を「ヒト」の主観で判断する行為。その実態と認識の差異が、見る者に「クセ」を与えるのではないだろうか。

特に、人間主観で無意識のうちに視聴者の代理=アバターをかばんに設定しながらも、物語の力によって時折介入するサーバル視点のセンス・オブ・ワンダーが視聴者の「IQを下げる」のではないか。物事に何の疑いも持たずに好奇心のみによって感情を表すサーバルは、ヒトで言えばイノセントな子供、文字通りの表現をすれば「動物」そのものなのである。

あらゆる表現は人間のために作られている。作り手が人である以上、そして視聴者が人間である限り、人間に向けて作られる物は永久にその構造から抜け出すことはできない。その意味において、テレビアニメ版『けものフレンズ』は、過去の作品に類を見ない「何か」を含んでいる可能性がある。

そのような抽象的な結晶を離散させずに成立させるためには、強固な中心軌道が必要だった。かばんを主人公にして作品を作った場合、単なる過去の二番煎じに終わる可能性が高い。美少女を「消費」するためだけに沢山のキャラクターを登場させる作品では、ここまで話題になることは無かったはずだ。

人間の歴史は破壊と創造、模倣と脱構築の繰り返しである。カオスとコスモスが渦巻く宇宙の中で、その境界線に1ミリでも影響を与えるものがあれば、それは作られる意味のあった作品だと言うことができる。そして、一生を費やしても消費しきれない作品群の中からすくい上げ、鑑賞に値するのはそういう作品なのだ。

テレビアニメ版『けものフレンズ』の面白さはどこにあるのか

これを書いている時点で『けものフレンズ』は結末を迎えていない。そのため、最終的に上手くお話が完結するかどうかは分からない。この作品はメディアミックス前提で作られたものだから、テレビアニメ版は共通した世界観のうちの「断面」の一つに過ぎない。もしかすると、次の展開があるかもしれないし、無いかもしれない。

それでも、始まりから終わりに差し掛かるまでの間に書いたこれまでの考察は、結末がどうであれ大きく揺らぐことはないだろう。「構造」とは、建築物のように硬い箱のようなイメージではなく、ゴムのように柔軟で「変換可能」な普遍性を含むものだからだ。

『けものフレンズ』の面白さの大方は既に述べたつもりだ。最後に付け加えるとすれば、これまでの解釈を持って改めて作品を通して見ることで、最初に見た時とは全く違った楽しみ方ができるということだ。何も考えずに表面的に見ても「たのしー」し、小難しい概念を入れて考察するのも「たのしー」。一粒で2度「たーのしー」。もしかすると、3度目、4度目もあるかも知れない。それが『けものフレンズ』の面白さである。